前の10件 | -

クーラーガス補充(2024/4/20) [空調関係]

昨年はガス補充無しで夏を乗り切れたが今年はダメそうなので早々に補充した記録です。

これまでは毎年この時期の定例行事だったが、今回は2年振りになる。

1,4/16ゴルフの帰路

鹿浜橋を過ぎた辺りでスカイツリーが見えたのでシャッターを切ったが、タイミングが少し遅かったため殆ど写っていない。

当日は雨予報が外れて暑くなったので、今年初めてクーラーを作動させたものの冷え方は今一だった。

2,残圧確認&ガス補充

・残圧力=0.35Mp(2年経過としては優秀である!?)

・ガス補充前の高圧側=0.5Mp、低圧側=0.05Mp

・1缶補充後の高圧側=0.9Mp、低圧側=0.17Mp

十分な冷気が出ているので来月予定の上越往復700km超の遠出が楽しみである。

以上。

これまでは毎年この時期の定例行事だったが、今回は2年振りになる。

1,4/16ゴルフの帰路

鹿浜橋を過ぎた辺りでスカイツリーが見えたのでシャッターを切ったが、タイミングが少し遅かったため殆ど写っていない。

当日は雨予報が外れて暑くなったので、今年初めてクーラーを作動させたものの冷え方は今一だった。

2,残圧確認&ガス補充

・残圧力=0.35Mp(2年経過としては優秀である!?)

・ガス補充前の高圧側=0.5Mp、低圧側=0.05Mp

・1缶補充後の高圧側=0.9Mp、低圧側=0.17Mp

十分な冷気が出ているので来月予定の上越往復700km超の遠出が楽しみである。

以上。

HTC共振対策(2024/2/19) [点火系]

1月3日に発生したDISTローター破損について、FB「Mercedes W111 Coupe Australia」に投稿したら思いがけずにも、同じ経験者から下記コメントがあった。

That looks like a 123Ignition. I have found the clips are not as strong as the original ones. I usually bend them so they snap right on.

However I assume, since it was running previously on your trip that as you say something distorted the rotor, or the cap moved, wierd !

思い当たる節もあるので再確認した結果と対策内容を記録する。

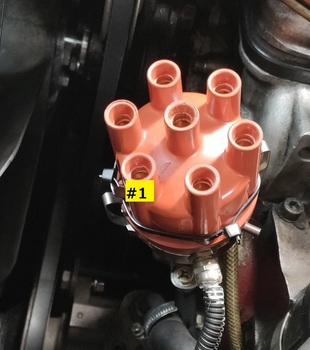

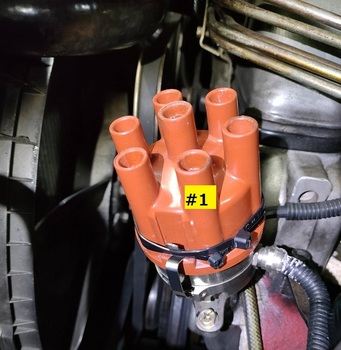

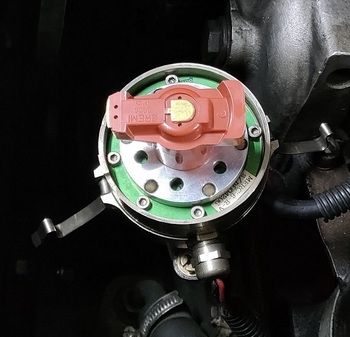

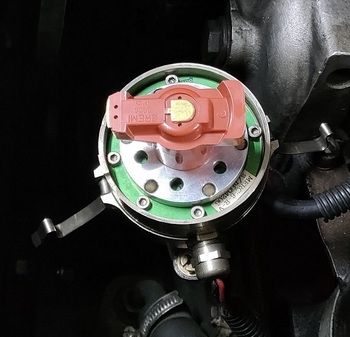

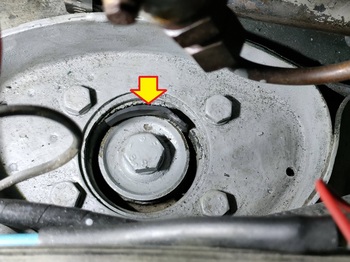

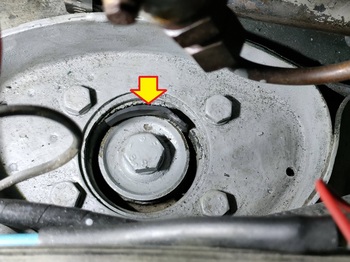

1,痕跡確認

当該部品を再確認したらそれらしき痕跡が在った。

2,暫定処置

クリップ力が弱いならと、タイラップで締めあげた。

3,原因深堀

しかし、これ迄10年以上の間、何事も無かったのに何故今回は発生したのか?がどうしても気掛りなので色々と要因分析した結果、今回の走行条件がこれ迄と少し違うことに思い当たった。

<これ迄>

高速道路での巡行速度は100k/h程度なので、エンジン回転数は3,300rpm以下に抑えられていた。

<今回>

正月3日という事で首都高速湾岸線も東北道も全く渋滞無し。且つ天候、外気温ともに最高のドライブ日和だったため、ついつい速度が上がり3,500rpm前後で1時間以上連続走行していたことになる、

結果、この回転域にHTCの共振点が有ったとしたら、元々締結力の弱いキャップが浮いたり傾いたりしても不思議ではない。との思いに至り、以下の対策を実施した。

4,対策内容

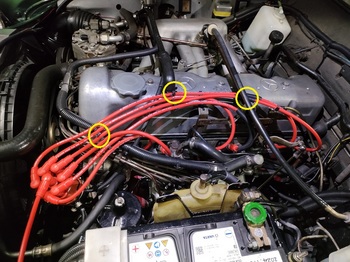

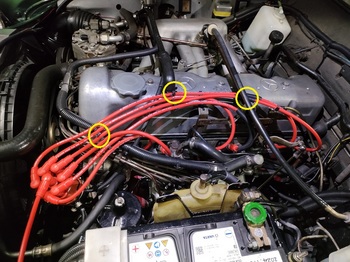

それなりに重量のあるHTCだが、これ迄は保持無しのフリー配線だったので固定箇所を設定した。

これ迄のレイアウトは6本クランプした状態で何の支持も無かったので、これが揺れたら如何にもキャップがズレそうに見える。

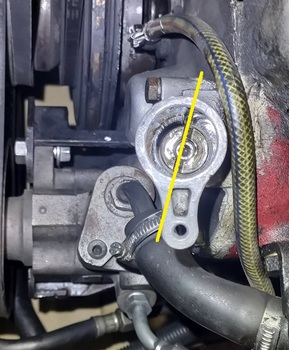

対策するにあたり出来るだけ初期応力が無いようにするため、駆動ギヤを1コマずらして1番気筒の配置を変更した。

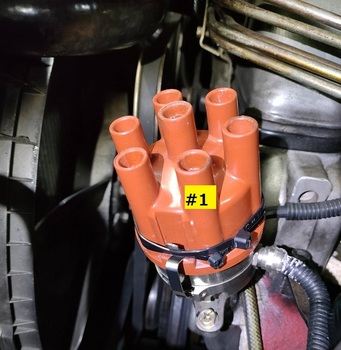

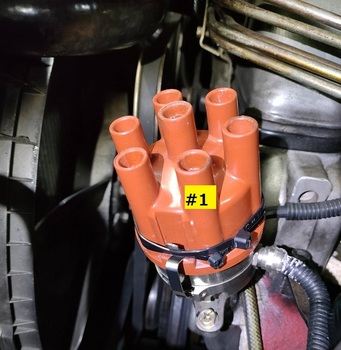

<変更前>

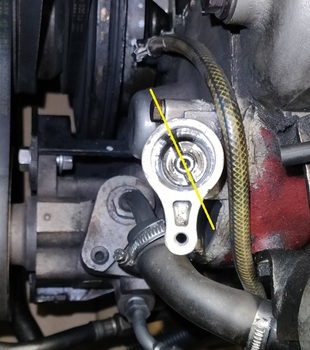

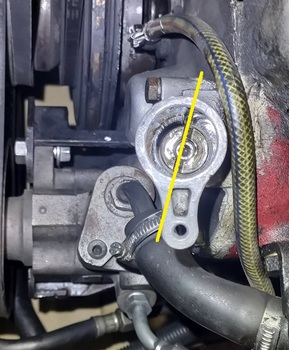

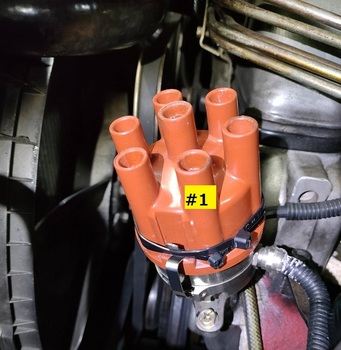

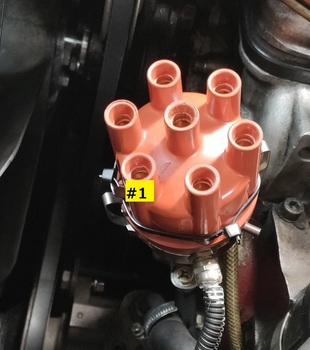

<変更後>

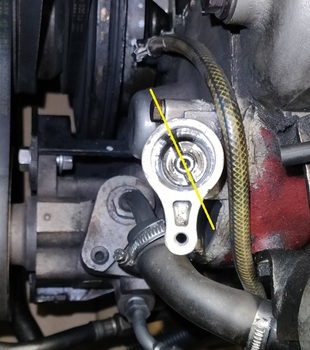

点火時期を10° BTDCにセットして

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

新たな配線経路にして3カ所にクランプを追加した。

5,完成検査

本来なら3,500rpm程度まで上げて確認したかったが、一人で3役は出来ないので形だけ!

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

<所感>

これで春のゴルフシーズンには安心して出掛けられそうである。

That looks like a 123Ignition. I have found the clips are not as strong as the original ones. I usually bend them so they snap right on.

However I assume, since it was running previously on your trip that as you say something distorted the rotor, or the cap moved, wierd !

思い当たる節もあるので再確認した結果と対策内容を記録する。

1,痕跡確認

当該部品を再確認したらそれらしき痕跡が在った。

2,暫定処置

クリップ力が弱いならと、タイラップで締めあげた。

3,原因深堀

しかし、これ迄10年以上の間、何事も無かったのに何故今回は発生したのか?がどうしても気掛りなので色々と要因分析した結果、今回の走行条件がこれ迄と少し違うことに思い当たった。

<これ迄>

高速道路での巡行速度は100k/h程度なので、エンジン回転数は3,300rpm以下に抑えられていた。

<今回>

正月3日という事で首都高速湾岸線も東北道も全く渋滞無し。且つ天候、外気温ともに最高のドライブ日和だったため、ついつい速度が上がり3,500rpm前後で1時間以上連続走行していたことになる、

結果、この回転域にHTCの共振点が有ったとしたら、元々締結力の弱いキャップが浮いたり傾いたりしても不思議ではない。との思いに至り、以下の対策を実施した。

4,対策内容

それなりに重量のあるHTCだが、これ迄は保持無しのフリー配線だったので固定箇所を設定した。

これ迄のレイアウトは6本クランプした状態で何の支持も無かったので、これが揺れたら如何にもキャップがズレそうに見える。

対策するにあたり出来るだけ初期応力が無いようにするため、駆動ギヤを1コマずらして1番気筒の配置を変更した。

<変更前>

<変更後>

点火時期を10° BTDCにセットして

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

新たな配線経路にして3カ所にクランプを追加した。

5,完成検査

本来なら3,500rpm程度まで上げて確認したかったが、一人で3役は出来ないので形だけ!

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

<所感>

これで春のゴルフシーズンには安心して出掛けられそうである。

ファンカップリング交換(2024/1/29) [冷却系]

<前報からの続き>

調査の結果、異音発生源はファンカップリングの劣化であることが特定できた。

以下、経緯と交換記録です。

1,経緯

・エンジンが壊れそうな異音に焦って一旦はエンジン停止させたが、そのままでは先に進めないので再始動して思い当たるところに聴診器を当てて発生源を探した。

・一番怪しいDIST周りを含め、丹念に探したが異常部位が見つからない。

・そのうちに音量が少しづつだが小さくなっていることに気が付いた。

・要因としての最大の変化点は暖機が進んで水温が上昇したこと。

・この段階でファンカップリングを疑ったが、回転する部位に聴診器は当てられない。

・現物を触診すると、若干ではあるが軸方向のガタが確認できたものの確信が持てない。

・思案結果、ドライヤーで温めて固めた状態で確認したら異音が無くなり犯人特定に至った。

2,部品調達

純正部品をメインに扱う業者に見積依頼したら、定価19.2万円での設定があるが供給終了とのこと。

代替品を探した結果、後継車種用のアフターマーケット品が使えることが分かったので早々に発注した。価格は14,180円。あまりの差にビックリしたが旧車乗りには有難い。

現物は以下の通り。

不具合品と比較したが適合には問題なさそう。

3,実車装着

無事完成。異音発生も無くなった。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

=所感=

旧車の場合「不具合発生のタイミングが悪いと対策までに遠回りすることになる」ことを思い知った。

前回のBATT交換、今回のカップリング交換共に、直前に実施していたメンテナンスが要因かも知れないとの思い込みがバイアスになって邪魔をするのだ。・・・・・反省!

以上。

調査の結果、異音発生源はファンカップリングの劣化であることが特定できた。

以下、経緯と交換記録です。

1,経緯

・エンジンが壊れそうな異音に焦って一旦はエンジン停止させたが、そのままでは先に進めないので再始動して思い当たるところに聴診器を当てて発生源を探した。

・一番怪しいDIST周りを含め、丹念に探したが異常部位が見つからない。

・そのうちに音量が少しづつだが小さくなっていることに気が付いた。

・要因としての最大の変化点は暖機が進んで水温が上昇したこと。

・この段階でファンカップリングを疑ったが、回転する部位に聴診器は当てられない。

・現物を触診すると、若干ではあるが軸方向のガタが確認できたものの確信が持てない。

・思案結果、ドライヤーで温めて固めた状態で確認したら異音が無くなり犯人特定に至った。

2,部品調達

純正部品をメインに扱う業者に見積依頼したら、定価19.2万円での設定があるが供給終了とのこと。

代替品を探した結果、後継車種用のアフターマーケット品が使えることが分かったので早々に発注した。価格は14,180円。あまりの差にビックリしたが旧車乗りには有難い。

現物は以下の通り。

不具合品と比較したが適合には問題なさそう。

3,実車装着

無事完成。異音発生も無くなった。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

=所感=

旧車の場合「不具合発生のタイミングが悪いと対策までに遠回りすることになる」ことを思い知った。

前回のBATT交換、今回のカップリング交換共に、直前に実施していたメンテナンスが要因かも知れないとの思い込みがバイアスになって邪魔をするのだ。・・・・・反省!

以上。

異音発生(2024/1/10~17) [点火系]

前回アップの正月早々DIST破損については予備品で現地応急処理し無事帰宅したものの、再発が心配なので関連部位の点検&メンテナンスを実施した記録です。

1,部品調達

DIST本体を入念にチェックしたが、破損したのはローターだけのようなので当該品のみ調達した。

適合も問題無し。

2,異音発生

組上げてエンジン始動したところ、これ迄経験したことのない「大きなカタカタ音」が発生したので即エンジン停止して原因調査に移った。

通常なら聴診器を当てて発生源特定作業になるのだが、余りの音なのでエンジンを回し続けることが不安になり、取敢えず今回手を入れたところのDIST駆動系をチェックしてみた。

駆動コマのギア部に若干の摩耗は見られるが、当該異音発生の原因とは思えない。

本体駆動側にも特に異常は見られない。

3,再組付けでトラブル発生。

当該コマは位置決め機能が無く360度どこでもセットできるため、取り外す際に合いマークを打ち忘れたことを後悔し焦ったが、試行錯誤しているうちにオイルフィラーキャップから覗くと1番気筒のカム位置が確認できることに思い当たった。

これで6番気筒と判別が可能となったので次の作業に移ることが可能になった。

4,組上げ

1番気筒の上死点が判れば、DIST調整は目視で確認できるので問題なく組上げ完了。

5,異常音は止まらない

早速始動してみたが、けたたましい異音は残ったまま。

回転に伴う音というよりは何かが不定期に打ち付けられるような、およそエンジンから発生しているとは思えないが(エンジン本体からこんな音がしたら即壊れるような感じの音)、発生源が分らない。

6,冷静になる為に!

この時点で冷静さを見失っていることに気が付いたので、少し時間を掛けて、机上でのトラブルシューティングを行うことにした。

<続く>

1,部品調達

DIST本体を入念にチェックしたが、破損したのはローターだけのようなので当該品のみ調達した。

適合も問題無し。

2,異音発生

組上げてエンジン始動したところ、これ迄経験したことのない「大きなカタカタ音」が発生したので即エンジン停止して原因調査に移った。

通常なら聴診器を当てて発生源特定作業になるのだが、余りの音なのでエンジンを回し続けることが不安になり、取敢えず今回手を入れたところのDIST駆動系をチェックしてみた。

駆動コマのギア部に若干の摩耗は見られるが、当該異音発生の原因とは思えない。

本体駆動側にも特に異常は見られない。

3,再組付けでトラブル発生。

当該コマは位置決め機能が無く360度どこでもセットできるため、取り外す際に合いマークを打ち忘れたことを後悔し焦ったが、試行錯誤しているうちにオイルフィラーキャップから覗くと1番気筒のカム位置が確認できることに思い当たった。

これで6番気筒と判別が可能となったので次の作業に移ることが可能になった。

4,組上げ

1番気筒の上死点が判れば、DIST調整は目視で確認できるので問題なく組上げ完了。

5,異常音は止まらない

早速始動してみたが、けたたましい異音は残ったまま。

回転に伴う音というよりは何かが不定期に打ち付けられるような、およそエンジンから発生しているとは思えないが(エンジン本体からこんな音がしたら即壊れるような感じの音)、発生源が分らない。

6,冷静になる為に!

この時点で冷静さを見失っていることに気が付いたので、少し時間を掛けて、机上でのトラブルシューティングを行うことにした。

<続く>

バッテリー交換(2024/1/6) [電装関係]

= 以下、単なる記録です。 =

正月3日、新年会に向う途中のSAで悲劇は発生した。

休憩から戻り再始動しようとするもエンジンがかからない。

当日は渋滞も無かったため横浜から蓮田SAまでの約1時間半、3500rpm前後での順調な連続走行では問題なかったのに、10分程度のエンジン停止後のクランキング挙動が明らかに異常なのだ。

結局のところ原因はこれだったが、此処まで辿り着くのに30分以上要した。

(後述のようにBATT劣化を抱えているというバイアスが邪魔をした)

ディストリビューターのローターが千切れてなくなっている。

プラグの濡れと火花確認は真っ先に実施したが、こんな状況に至る途中でも火花が出ていたので原因追及の迷路に迷い込んでしまっていた。今に思えば、クランキングの際にウォーターハンマーみたいな止まり方をしていたので、恐らく圧縮工程でイレギュラーな火花が飛んでいたと思える。

通常の精神状態ならこの時点で原因追及のアプローチ方法を見直したであろうが、思い込みというのは恐ろしい!

常時携帯の予備ディスビに交換して無事解決したものの、大勢の視線の中で恥ずかしい思いをした。

予備ディストリビューター携帯の理由は過去にこんなことがあったため。

( https://nob-hiro.blog.ss-blog.jp/2015-11-24 )

それにしても、こんな破損は初めて経験した。

ーーー<反省会>ーーー

再始動不可の原因特定に遠回りしてしまった要因と被害拡大の要因。

1,バッテリー交換が遅れた。

正月前、時々コールドスタートバルブ不作動の現象があったので、念のためバッテリーのCCAを測定したら完全に使用限界を下回っていた。しかし、80Ahの大型品なのでガレージ内での冷機時始動位は問題無かった。

当該品は8年前に交換したもの。

(https://nob-hiro.blog.ss-blog.jp/2016-02-17)

良く頑張ったと思うが流石に限界かと思い、今回も再生品を発注したものの年末休業のため今回の走行には間に合わなかった。 ・・・という事で、再始動に不安を抱えたまま出掛けたため、いざその現象が発生したときの初動調査にバイアスが掛かっていたことは否めない。

2,余計な事をしてしまった。

破損のトリガー原因は特定出来ないが破損品を見ると以下のようなことが考えられる。

1)当日の走行条件(3,500rpmx1.5時間連続走行)後の熱で駐車中にローターが歪んだ?

(非常に考え難いが其れ位しか想像できない!)

2)この時点ではローター変形による点火タイミングの「ズレ」程度だったと思われるが、

前掲のバイアスが邪魔をしていたため、隣の家族連れの車にジャンピングをお願いして

数回勢いよくクランキングしたため、写真に示すような悲惨な状況になったと思われる。

3)帰宅後に現物をしみじみ観察したところ、溶損らしきところも確認できたので、仮説は正しいかも知れない。

ーーー<教訓>ーーー

・気になるところは常に取り除いておくこと。

と、いう事で早々にバッテリー交換を実施した。

再生バッテリーなので念のため受け入れ検査を実施。良品確認。

寿命判定の参考にするため、交換品には設置日付を明記した。

ー以上ー

正月3日、新年会に向う途中のSAで悲劇は発生した。

休憩から戻り再始動しようとするもエンジンがかからない。

当日は渋滞も無かったため横浜から蓮田SAまでの約1時間半、3500rpm前後での順調な連続走行では問題なかったのに、10分程度のエンジン停止後のクランキング挙動が明らかに異常なのだ。

結局のところ原因はこれだったが、此処まで辿り着くのに30分以上要した。

(後述のようにBATT劣化を抱えているというバイアスが邪魔をした)

ディストリビューターのローターが千切れてなくなっている。

プラグの濡れと火花確認は真っ先に実施したが、こんな状況に至る途中でも火花が出ていたので原因追及の迷路に迷い込んでしまっていた。今に思えば、クランキングの際にウォーターハンマーみたいな止まり方をしていたので、恐らく圧縮工程でイレギュラーな火花が飛んでいたと思える。

通常の精神状態ならこの時点で原因追及のアプローチ方法を見直したであろうが、思い込みというのは恐ろしい!

常時携帯の予備ディスビに交換して無事解決したものの、大勢の視線の中で恥ずかしい思いをした。

予備ディストリビューター携帯の理由は過去にこんなことがあったため。

( https://nob-hiro.blog.ss-blog.jp/2015-11-24 )

それにしても、こんな破損は初めて経験した。

ーーー<反省会>ーーー

再始動不可の原因特定に遠回りしてしまった要因と被害拡大の要因。

1,バッテリー交換が遅れた。

正月前、時々コールドスタートバルブ不作動の現象があったので、念のためバッテリーのCCAを測定したら完全に使用限界を下回っていた。しかし、80Ahの大型品なのでガレージ内での冷機時始動位は問題無かった。

当該品は8年前に交換したもの。

(https://nob-hiro.blog.ss-blog.jp/2016-02-17)

良く頑張ったと思うが流石に限界かと思い、今回も再生品を発注したものの年末休業のため今回の走行には間に合わなかった。 ・・・という事で、再始動に不安を抱えたまま出掛けたため、いざその現象が発生したときの初動調査にバイアスが掛かっていたことは否めない。

2,余計な事をしてしまった。

破損のトリガー原因は特定出来ないが破損品を見ると以下のようなことが考えられる。

1)当日の走行条件(3,500rpmx1.5時間連続走行)後の熱で駐車中にローターが歪んだ?

(非常に考え難いが其れ位しか想像できない!)

2)この時点ではローター変形による点火タイミングの「ズレ」程度だったと思われるが、

前掲のバイアスが邪魔をしていたため、隣の家族連れの車にジャンピングをお願いして

数回勢いよくクランキングしたため、写真に示すような悲惨な状況になったと思われる。

3)帰宅後に現物をしみじみ観察したところ、溶損らしきところも確認できたので、仮説は正しいかも知れない。

ーーー<教訓>ーーー

・気になるところは常に取り除いておくこと。

と、いう事で早々にバッテリー交換を実施した。

再生バッテリーなので念のため受け入れ検査を実施。良品確認。

寿命判定の参考にするため、交換品には設置日付を明記した。

ー以上ー

始動回路改修(2023/11/17) [燃料系]

ここ数日の気温急低下で、コールドスタートに気を遣うようになってきたこの機会に、これ迄色々と対策してきた改修概要を記録することにした。

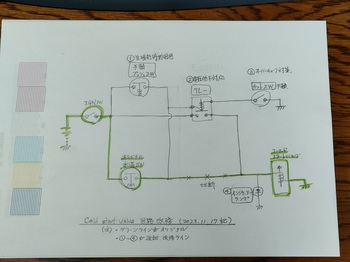

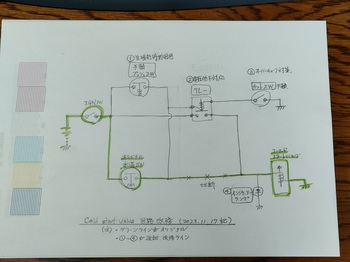

1,回路図

適当ではあるが自分が判れば良いので、記憶が残っているうちに回路図を作成してみた。

ポイントはコールドスタートバルブ作動を自分の意志で操作できるようにすること。

(昔風に云えば、オートチョークからマニュアルチョークに変更したことになる)

2,実車の配置

操作系は左手で届く場所に設置した。

旧車の泣き所であるハーネス類のトラブル回避のため、リレーを利用した新経路を新設した。

<所感>

結果、スターターを回しただけでは絶対に始動しないので盗難防止にもなるのかも!(笑)

ー以上ー

1,回路図

適当ではあるが自分が判れば良いので、記憶が残っているうちに回路図を作成してみた。

ポイントはコールドスタートバルブ作動を自分の意志で操作できるようにすること。

(昔風に云えば、オートチョークからマニュアルチョークに変更したことになる)

2,実車の配置

操作系は左手で届く場所に設置した。

旧車の泣き所であるハーネス類のトラブル回避のため、リレーを利用した新経路を新設した。

<所感>

結果、スターターを回しただけでは絶対に始動しないので盗難防止にもなるのかも!(笑)

ー以上ー

左側マウント交換(2023/11/1~5) [シャシー&フレーム]

続いて左側交換となるが、ねじ切れたM12ネジの再生からになるので気が重い。

兎に角場所が悪いのだ!

しかし何としても再生させないと不本意な改造が必要になる、・・・ので頑張った5日間の記録です。

1,取り外した時の状態

一見して錆だらけ。これではM12のボルトがやせ細っていたのも頷ける。

ねじ切れたボルトがしっかり残っている。

2,再生

定石通りエキストラクターで抜くための下穴加工だが、場所が悪く通常のドリルが使えない。

レストア初期に使っていたL字型エアードリルを引っ張り出して3mm穴加工から順次拡大し、

6mm穴になったところで、

エキストラクターを打ち込んでみたが、安物品はボルトに負けて使い物にならない。

現物は以下の写真だが作業中の写真は残念ながら残っていなかった。

作戦を変更しネジ穴を再生することにした。

始めに、元のネジ山を壊さないように棒ヤスリで丹念に下穴作成。

そこにM12タップをねじ込むと、ネジ溝に残っていた旧ボルトの残骸が出てきた。

赤丸内にあるのが残骸の一部。

再生完了。

3,組付け

ここから先は見通しが立つので、考えようによっては楽しい作業である。

まずは錆転換材で処理し

錆止め塗装を行い、

組付け完了。

しかし作業スペース確保のため、足回りを殆どばらしてしまったため、エンジンを所定位置に載せるのには苦労した。

右側同様、劣化ゴムの沈み込み解消分を補正する為、

エンジンマウント部にスペーサーを入れて対応した。

4,関連作業

折角の機会なのでブレーキホースも交換し、

併せてブレーキフルードも全交換した。

<所感>

旧車の部品交換を甘く見てはいけないとつくづく思った。

何があるか分らない!!!。

以上。

兎に角場所が悪いのだ!

しかし何としても再生させないと不本意な改造が必要になる、・・・ので頑張った5日間の記録です。

1,取り外した時の状態

一見して錆だらけ。これではM12のボルトがやせ細っていたのも頷ける。

ねじ切れたボルトがしっかり残っている。

2,再生

定石通りエキストラクターで抜くための下穴加工だが、場所が悪く通常のドリルが使えない。

レストア初期に使っていたL字型エアードリルを引っ張り出して3mm穴加工から順次拡大し、

6mm穴になったところで、

エキストラクターを打ち込んでみたが、安物品はボルトに負けて使い物にならない。

現物は以下の写真だが作業中の写真は残念ながら残っていなかった。

作戦を変更しネジ穴を再生することにした。

始めに、元のネジ山を壊さないように棒ヤスリで丹念に下穴作成。

そこにM12タップをねじ込むと、ネジ溝に残っていた旧ボルトの残骸が出てきた。

赤丸内にあるのが残骸の一部。

再生完了。

3,組付け

ここから先は見通しが立つので、考えようによっては楽しい作業である。

まずは錆転換材で処理し

錆止め塗装を行い、

組付け完了。

しかし作業スペース確保のため、足回りを殆どばらしてしまったため、エンジンを所定位置に載せるのには苦労した。

右側同様、劣化ゴムの沈み込み解消分を補正する為、

エンジンマウント部にスペーサーを入れて対応した。

4,関連作業

折角の機会なのでブレーキホースも交換し、

併せてブレーキフルードも全交換した。

<所感>

旧車の部品交換を甘く見てはいけないとつくづく思った。

何があるか分らない!!!。

以上。

右側マウント交換(2023/10/28-) [シャシー&フレーム]

前回からの続き。<単なる作業記録です>

ジャッキが届いたのが2月。

その後、春先はゴルフ他の遠出で車を使う機会が多かったこともあり作業は見送り。

五月になると義母の急逝などのごたごたでこれまた手を付けられず。

落ち着き始めたころには今夏の猛暑が始まり、これまた作業を始める環境では無くて見送り。

結果、作業再開は10月末になってしまった。

(以上、作業遅れの言い訳です)

1,いきなりのトラブル発生

前報通り「車体」「エンジン」「アクスルキャリア」を分離する作業開始直後にボルト折損発生。

場所は左側マウント取り付け用のM12ボルト。

取外しの際のトルクでねじ切れてしまった破断面。

.jpg)

場所はバッテリー下に隠れていたこの場所。

まさかこんなことになっているとはユメユメ思ってもいなかったので、その瞬間、頭が真っ白になったのを思い出す。

.jpg)

.jpg)

2,分離再開

折損ボルトの対処方法は別途考えることにして、取敢えず分離作業を進める。

1)ジャッキ設置

車体をジャッキスタンドで保持した状態で、エンジン用とキャリアフレーム用に、夫々フロアージャッキを設置。

2)分離箇所

詳細は省略するが概略下記写真のところ。

全て外すとフレームは宙ぶらりんになり再組付けが困難になるのは分かっているが仕方ない。

3,再組立て

1)新旧比較

該当マウンティングの新旧比較は以下の通りで、約4mm沈んでいた。

.jpg)

2)エンジンマウントにスペーサー追加。

車体に対しキャリアフレームが4mm相当下がる(=エンジンが下がる)ことになるので、これを補正する為、エンジンマウント部に手持ちの2.3mmワッシャーを追加して誤魔化した。

3)右側完成

設置した時点では所期目的の偏りは改善されたように見える。

但し、各部に本来の負荷がかかった状態で試走してみないとどうなるかは分らないのも事実。

つづく。

ジャッキが届いたのが2月。

その後、春先はゴルフ他の遠出で車を使う機会が多かったこともあり作業は見送り。

五月になると義母の急逝などのごたごたでこれまた手を付けられず。

落ち着き始めたころには今夏の猛暑が始まり、これまた作業を始める環境では無くて見送り。

結果、作業再開は10月末になってしまった。

(以上、作業遅れの言い訳です)

1,いきなりのトラブル発生

前報通り「車体」「エンジン」「アクスルキャリア」を分離する作業開始直後にボルト折損発生。

場所は左側マウント取り付け用のM12ボルト。

取外しの際のトルクでねじ切れてしまった破断面。

.jpg)

場所はバッテリー下に隠れていたこの場所。

まさかこんなことになっているとはユメユメ思ってもいなかったので、その瞬間、頭が真っ白になったのを思い出す。

.jpg)

.jpg)

2,分離再開

折損ボルトの対処方法は別途考えることにして、取敢えず分離作業を進める。

1)ジャッキ設置

車体をジャッキスタンドで保持した状態で、エンジン用とキャリアフレーム用に、夫々フロアージャッキを設置。

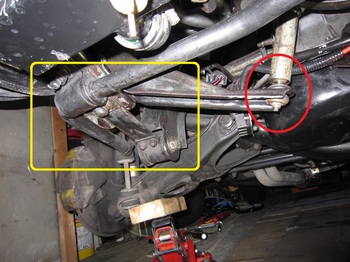

2)分離箇所

詳細は省略するが概略下記写真のところ。

全て外すとフレームは宙ぶらりんになり再組付けが困難になるのは分かっているが仕方ない。

3,再組立て

1)新旧比較

該当マウンティングの新旧比較は以下の通りで、約4mm沈んでいた。

.jpg)

2)エンジンマウントにスペーサー追加。

車体に対しキャリアフレームが4mm相当下がる(=エンジンが下がる)ことになるので、これを補正する為、エンジンマウント部に手持ちの2.3mmワッシャーを追加して誤魔化した。

3)右側完成

設置した時点では所期目的の偏りは改善されたように見える。

但し、各部に本来の負荷がかかった状態で試走してみないとどうなるかは分らないのも事実。

つづく。

アクスルキャリアマウント交換(2022/12/28) [シャシー&フレーム]

フロント周りから時々金属の擦れ音が発生するため発生源調査と対策の記録です。

1,異音発生源

確証は取れなかったが此処みたい。

マウントゴムが偏って金属同士が当たっていた痕跡在り。ゴム片を入れて様子を見たが確証は持てず。

該当部は下図の赤丸内の部品。

.jpg)

取付構造はこんな感じ。

.jpg)

2,部品調達

現地調達で以下の部品を入手した。

純正品も入手可能だったが8万円越えなので、半額以下の社外品(FEBI製)を調達した。

3,交換トライ

軽い気持ちで始めたが当該部品交換には「車体」、「エンジン」、「アクスルキャリア」を分離する必要なのが判明した。

分離するのは以下の写真の箇所だが、エンジンを載せたままキャリアーを降ろすとボディーと干渉してしまうので、先に記した「分離」が必要になるのだがそのためには複数のジャッキと馬が必要になる。

結果手持ちのジャッキ2台では無理なので急遽3tonジャッキを発注することになった。

以下の写真は試行錯誤中の様子。

.jpg)

コロナ禍のためか、発注したジャッキが届いたのは2月中旬だったため作業再開は春迄待つことにした。

続く。

1,異音発生源

確証は取れなかったが此処みたい。

マウントゴムが偏って金属同士が当たっていた痕跡在り。ゴム片を入れて様子を見たが確証は持てず。

該当部は下図の赤丸内の部品。

.jpg)

取付構造はこんな感じ。

.jpg)

2,部品調達

現地調達で以下の部品を入手した。

純正品も入手可能だったが8万円越えなので、半額以下の社外品(FEBI製)を調達した。

3,交換トライ

軽い気持ちで始めたが当該部品交換には「車体」、「エンジン」、「アクスルキャリア」を分離する必要なのが判明した。

分離するのは以下の写真の箇所だが、エンジンを載せたままキャリアーを降ろすとボディーと干渉してしまうので、先に記した「分離」が必要になるのだがそのためには複数のジャッキと馬が必要になる。

結果手持ちのジャッキ2台では無理なので急遽3tonジャッキを発注することになった。

以下の写真は試行錯誤中の様子。

.jpg)

コロナ禍のためか、発注したジャッキが届いたのは2月中旬だったため作業再開は春迄待つことにした。

続く。

10回目の車検(2023/9/27) [車検関係]

10回目の車検記録です。

ユーザー車検も7回目になるので問題なく終了すると思っていたが思わぬ伏兵が居た。

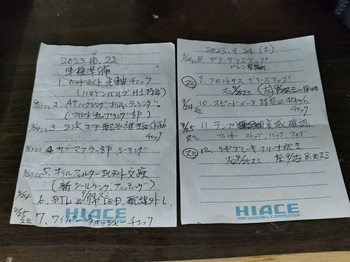

1,事前準備

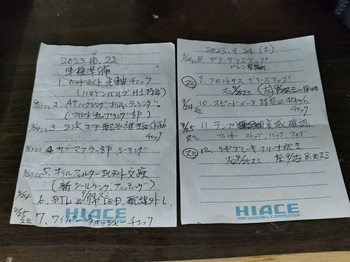

やるべきことを書き出してみた。

通常の整備項目以外にこの車特有の準備項目が沢山ある。

まずは自家製サブマフラーの補修。

2年経過でこんな感じになった部分を

新たなパテでやり直し。

次に2次空気吹き出し口の再接続。

2年経過で程よく馴染んだ当該部のメクラキャップを取り外して

エアポンプからの配管を再接続。

最近の車には無い足回り14カ所のグリスアップ。

2,車検場へ

いつもの代書屋さんで書類一式を作成中、雑談していて車検場の建物が様変わりしているのに気付いた。マップで確認したら検査ラインへの長いアプローチトラックが設置されているのも確認できた。

以前はこれが明確でなかったので、割り込みみたいなトラブルも少なからず有ったみたい。

いつもの素人用検査ラインへ。

結果は光軸検査のみNG。右側が下を向いているとのこと。

なので、目見当で修正して再度検査ラインを通したら、今度は両目ともに左を向いているとのことでNG。H1タイプLEDは事前調整で良好な配光だったので合格を期待していたが駄目だった。

ある程度覚悟はしていたものの1回目と2回目とで判定内容が違うのは、光源が一カ所で無いLEDの場合、測定器では光軸中心が探せないのだろうと思う。

という事で、持参したハロゲンバルブに交換すべく現地で作業を始めたが、専用アダプターが無いのに気付き結局自宅に戻り出直すことになった。(泣)

3,合格証

3回目で漸く合格して貰った車検証は随分と様変わりしていた。

(今年の一月から変更になっていたらしいが知らなかった。)

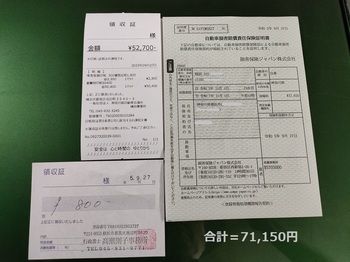

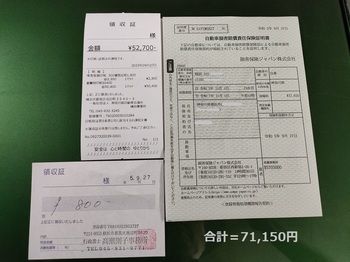

4,総費用

自賠責保険料は下がっていたが旧車課税の重量税は高い。

<後記>

帰路につく頃の空には秋を思わせる雲が浮いていた。

以上。

ユーザー車検も7回目になるので問題なく終了すると思っていたが思わぬ伏兵が居た。

1,事前準備

やるべきことを書き出してみた。

通常の整備項目以外にこの車特有の準備項目が沢山ある。

まずは自家製サブマフラーの補修。

2年経過でこんな感じになった部分を

新たなパテでやり直し。

次に2次空気吹き出し口の再接続。

2年経過で程よく馴染んだ当該部のメクラキャップを取り外して

エアポンプからの配管を再接続。

最近の車には無い足回り14カ所のグリスアップ。

2,車検場へ

いつもの代書屋さんで書類一式を作成中、雑談していて車検場の建物が様変わりしているのに気付いた。マップで確認したら検査ラインへの長いアプローチトラックが設置されているのも確認できた。

以前はこれが明確でなかったので、割り込みみたいなトラブルも少なからず有ったみたい。

いつもの素人用検査ラインへ。

結果は光軸検査のみNG。右側が下を向いているとのこと。

なので、目見当で修正して再度検査ラインを通したら、今度は両目ともに左を向いているとのことでNG。H1タイプLEDは事前調整で良好な配光だったので合格を期待していたが駄目だった。

ある程度覚悟はしていたものの1回目と2回目とで判定内容が違うのは、光源が一カ所で無いLEDの場合、測定器では光軸中心が探せないのだろうと思う。

という事で、持参したハロゲンバルブに交換すべく現地で作業を始めたが、専用アダプターが無いのに気付き結局自宅に戻り出直すことになった。(泣)

3,合格証

3回目で漸く合格して貰った車検証は随分と様変わりしていた。

(今年の一月から変更になっていたらしいが知らなかった。)

4,総費用

自賠責保険料は下がっていたが旧車課税の重量税は高い。

<後記>

帰路につく頃の空には秋を思わせる雲が浮いていた。

以上。

前の10件 | -